国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的

广义环保产业可以成为支柱产业

广义环保产业可以成为支柱产业大气网讯:“小燕子,穿花衣,年年春天来这里……”一首广为流传的儿歌伴随了几代人的成长,成为他们随口哼唱的旋律。这首诞生于上世纪60年代的儿歌有这样一段词

大气网讯:“小燕子,穿花衣,年年春天来这里……”一首广为流传的儿歌伴随了几代人的成长,成为他们随口哼唱的旋律。这首诞生于上世纪60年代的儿歌有这样一段词,深刻地反映了那个时代我们对工业现代化的渴求:“小燕子,告诉你,今年这里更美丽。我们盖起了大工厂,装上了新机器。欢迎你,长期住在这里。”

改革开放初期,烟囱的高度和数量一度成为一座城市工业化和现代化的象征,大工厂、高烟囱是那个时代经济发展的动力。然而,随着烟囱数量的不断增加,空气质量随之变差,春天不再像儿歌里唱的那样美丽,酸雨、沙尘、雾霾等极端天气的出现,给环境质量敲响了警钟。

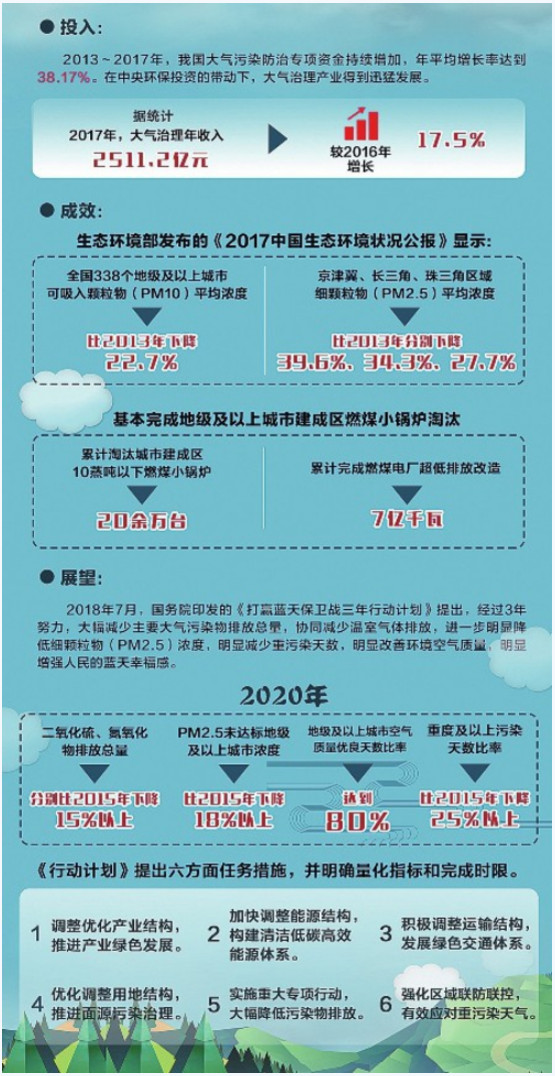

改革开放40年,工业的转型升级以及人们环境意识的增强,让“烟囱时代”一去不复返。随着淘汰燃煤锅炉、安装大气污染防治设施、控制工业粉尘等相关措施不断出台,近年来,一座座“烟囱”不见了,空气质量开始获得改善。在这一过程中,环保相关产业也从无到有,甚至从边缘产业走向了支柱产业。

烟气排放治理简史

现代人越来越少见到的烟囱,实际上是一种为锅炉、炉子或壁炉的热烟气或烟雾提供通风的结构。通常来说,烟囱的高度与其将烟道气输送到外部的能力相关,烟囱越高,烟囱效应越明显,即烟气输送到外部的能力越强。因此,凡是用到燃煤锅炉的地方,都会建造烟囱,烟气排放量越大,烟囱建得越高。

改革开放之前,我国的环境问题不显,烟气排放标准不严,因此这些烟囱排放的烟气多数未经处理就进入了大气,其中包含的二氧化硫、氮氧化合物以及燃料灰分、煤粒、油滴、高温裂解产物等,也都随之进入了大气。这也直接导致上世纪70年代以后我国出现了大范围的酸雨。

2004年,原国家环保总局公布了2003年全国环境质量状况,在监测的487个市、县中,出现酸雨的城市达265个,占54.4%。“本世纪初,随着经济扩张,大气的问题出现了,主要原因是煤的燃烧,有人建议,唯一的解决办法就是脱硫。但是这个建议遭到了反对。”全国工商联环境商会副会长兼首席环境政策专家骆建华在接受中国经济导报记者采访时解释说,之所以遭到反对,是因为脱硫成本非常高昂。“当时一个电厂的脱硫成本占到了总投资成本的1/5到1/4,电厂上不起脱硫设备。我们去电厂检查,看的不是有没有脱硫设备,而是看有没有给脱硫设备预留位置。”

2004年,国家发展改革委出台了脱硫电价政策。骆建华直言,这项政策是近二三十年来最好的一项环保政策。依靠这项政策驱动,中国的电厂几乎在一夜之间都上了脱硫设备。因为只有上了脱硫设备,国家才会给电厂补贴。数据显示,2004年,全国脱硫机组装机容量占火电装机容量的比重是8.8%,到2011年已提高到了87.6%。

“脱硫”是让电价环保的第一步,到2011年,“脱硝”电价开始试点了。“后来我们发现,治酸雨不仅要脱硫,还要脱硝。于是国家又出台了脱硝电价、垃圾焚烧上网电价激励等政策,电厂又上了脱硝设备。”骆建华说。

如今,从“奥运蓝”、“APEC蓝”,到“G20蓝”、“北京蓝”,每当出现蓝天,人们总愿意多看几眼,似乎因这湛蓝的天空,心情也变好了。近几年,雾霾天气频出,烟气治理的目标又发生了转变,细颗粒物成为了治理重点。这场蓝天保卫战,还将继续打下去。

总的来看,从改革开放初期到现在,我国的烟气排放标准不断提高。以燃煤电厂为例,燃煤电厂烟气排放标准经历了1997年、2003年、2011年连续3次提标,并于2016年启动了超低排放改造。中国环境保护产业协会秘书长易斌在接受中国经济导报记者采访时表示,完成超低排放改造的燃煤发电机组烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别仅为1997年之前的5%、2.9%、4.5%,极大地改变了我国大气污染防治的战略格局。

首页 下一页 上一页 尾页-

我国环保产业技术创新能力进入国际第一方阵 正迎来难得的发展机遇2018-11-20

-

3000家 无锡打造环保产业创新发展示范基地2018-11-12

-

江西推动环保产业集聚区建设 主板和新三板环保企业达7家2018-11-02

-

山东德州:2020年节能环保产业总产值力争达到600亿元2018-11-02

-

以科技创新推动环保产业转型升级2018-10-23

-

涉节能环保产业重点项目46项 内蒙古自治区新兴产业高质量发展实施方案(2018—2020年)征求意见2018-10-17

-

市场观察|“一带一路”节能环保产业报告之印度卷2018-10-13

-

中国天楹有望登上全球化环保产业舞台?2018-10-10

-

湖南常德市环保产业发展规划(2018-2020年)2018-09-28

-

降低项目主体第三方担保费用 推动环保产业转型升级2018-09-23

-

国家发改委8月全国固定资产投资发展趋势报告:1-8月环保产业新增意向投资额同比增速23.4%2018-09-22

-

大力培育绿色环保产业 打赢蓝天保卫战青岛60条作战方案来了!2018-09-20

-

刘俊新:如何遵循环境可持续性理念开展农村污水治理2018-09-14

-

《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》发布 新价格机制利好环保产业发展2018-09-08

-

环保产业告别无序扩张“红利期” 业绩增速放缓 投资日趋理性2018-09-06