6.3.25 变频器安全运行应符合以下规定:

1 运行环境温度在-10℃~40℃之间,相对湿度小于 80%,无水凝结现象,无腐性气体腐蚀和粉尘污染;

2 变频器运行声音和振动正常;

3 冷却系统正常,辅助电气元器件无过热现象;

4 变频器运行电流、电压、频率或转速不超额定值。变频器输出端电流不超过额定电流,且相电流差在±10%范围内,输出端线电压差值在最大电压的±2%范围内。

6.2.26 电力电缆安全运行需符合以下列规定:

1 在电缆路径保护区进行土石方挖掘、堆放、回填、钻探、管道施工、建筑工程和爆破

工程等威胁电缆安全运行的作业时,应采取相应保护措施;

2 电缆路径保护区内不应栽植可能影响线路安全运行的树木、竹子和其它植物,必要时采取控制施肥和定期修剪措施;

3 电缆保护区内不得堆放垃圾、易燃易爆物品和倾倒腐蚀物资等;

4 电缆标志桩、电缆井盖和电缆沟盖板完好无缺;

5 通过桥梁的电缆不应张拉过紧,保护管或槽无脱开或锈烂现象;

6 电缆终端无污秽,无裂纹、破损或变形,无异声或放电痕迹;终端内填充剂无泄漏;接地装置完好,护层接地保护器无破损或缺失,护层接地线夹无发热现象;

7 电缆中间接头无发热或异常响声;

8 保护电缆用避雷器引线和接地线无发热或其它异常情况;避雷器表面无污秽,无裂纹、破损或变形,无异声或放电痕迹;

9 电缆井排水装置、电缆支架、吊架和桥架应完好,无松动或锈烂现象。

6.4 特种设备

6.4.1 应建立特种设备安全操作规程和管理制度。

6.4.2 特种设备应符合安全技术规范要求。特种设备投入使用前,应核验设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明和监督检验证明等文件资料。

6.4.3 特种设备在投入使用前或者投入使用后 30d 内,应向设区市的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应置于或者附着于该特种设备的显著位置。

6.4.4 特种设备应建立安全技术档案,主要包括以下内容:

1 特种设备产品说明书、质量合格证明、使用维护说明和安装技术文件等资料;

2 特种设备定期检验和或定期自行检查的记录;

3 特种设备日常使用状况记录;

4 特种设备及其附属仪器仪表的日常维护保养记录;

5 特种设备运行故障和事故记录;

6.4.5 特种设备每月至少应进行一次自行检查,安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应进行定期校验和检修,并做好记录。

6.4.6 特种设备应按规定定期检验。

6.4.7 特种设备出现故障或者发生异常时,应对其进行全面检查,消除事故隐患后,方可重新投入使用。

6.4.8 存在严重事故隐患,无改造、维修价值或者超过安全技术规范规定使用年限的特种设备,应予以报废,并向原登记部门办理注销。

6.4.9 压力容器的安全管理应符合现行国家标准《压力容器 第 1 部分:通用要求》GB 150.1的规定。

6.4.10 起重机械安全运行需符合下列规定:

1 醒目位置标识额定起重量;需定期检验的起重机应在电源开关处张贴安全合格证或复印件;

2 吊钩表面应光洁、无裂纹或变形等缺陷,吊钩出现缺陷不得补焊,吊钩钩柄不应有塑性变形,吊钩螺纹不得腐蚀,吊钩应转动灵活,吊钩闭锁装置应完好;

3 钢丝绳不应有断股、扭结、笼形畸变、局部压扁等严重变形和损伤,润滑状况良好;钢丝绳长度应保证吊钩降到最低位置(含地坑)时,余留在卷筒上的钢丝绳不少于 3 圈;钢丝绳夹夹座应在受力绳头一侧;导绳完好,起升机构钢丝绳缠绕有序,钢丝绳在卷筒上,应能按顺序整齐排列,不得脱离绳槽;

4 滑轮转动灵活、光洁平滑无裂纹,轮缘无缺损,无损伤钢丝绳的缺陷;

5 行程限位及通电指示完好有效;控制器完好,无破损、锈蚀;制动装置完好有效;

6 严格按照操作规程操作、严格执行起重作业“十不吊”规定。

6.5 控制设备

6.5.1 应制定自动控制设备运行维护管理制度,保证运行维护工作的正常进行。

6.5.2 自动控制设备配置应符合下列规定:

1 中控室工作站、服务器均不宜少于 2 台,工程师站不应少于 1 台;

2 PLC 主站和中控室的工业以太网交换机应使用光纤组成环形结构的全双工快速以太网,其它途径室外的通讯线缆宜选用冗余光缆;

3 各 PLC 站及中控室应配置 UPS,且能实行网络化管理,供电时长不得小于 4 小时。

6.5.3 自动控制设备应选置合理,接线及标识规范,安装环境符合设备的安装、运行、维护的要求,原始资料齐全。

6.5.4 自动控制设备及安装场所保持整洁干净。中央控制室应具有湿度、温度的监测及调节的设备,防静电地板或地毯、工作台、专用灭火器等设施和设备齐全且有效。宜设置独立且符合相关标准的机房。

6.5.5 自动控制设备安全应符合现行国家标准《信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239 的第一级基本要求和现行浙江省地方标准《智慧供排水信息系统安全技术规范》DB33/T 2051 的规定。

6.5.6 自动控制站点安全管理应符合下列规定:

1 中控室工作站应建立工作日志,记录运行情况,故障发生时应记录故障发生时间、现象、处理过程和参加检修人员等;

2 定期检查网络设备工作状态,网络速度和运行参数应与设计一致;

3 严格执行票证制度,对控制系统中测量点的连锁值、报警值、量程和正反作用方式等信息修改时应先办理操作票,经分管技术人员签字确认后方可实施;

4 自动化系统应采用口令登录方式来控制对系统内的数据和控制点的访问;设置不同权限级别的用户名和口令,用户级别不同操作权限不同;

5 工控机使用的系统安装盘、驱动程序和监控软件防病毒软件等须为正版软件,同时存储备份,需要更新的防病毒软件应随时升级;

6 监控计算机仅允许对系统设备进行监视、控制调节和参数设置等操作,严禁修改或测试各种应用软件;

7 重要数据需定期备份;

8 定期检查供电电源,电压波动应符合要求,否则应采用稳压电源;

9 定期检查现场监控站,各项指示应正常,线头和螺丝无脱落松动,接地良好;

10 现场监控站控制柜应定期除尘,及时更换现场监控站内置电池和损耗性器件。

6.5.7 不间断电源及蓄电池安全运行应符合下列规定:

1 主机环境通风良好,定期检查排热风扇工作状态,清理风扇外部过滤网;

2 每月检查一次 UPS 的输入、输出电源接线端子及电池接线端子,应无松动;

3 每半年检查一次 UPS 的输出电压、充电电压,应符合设计要求;

4 不同容量、不同类型和不同制造厂家的电池严禁混合使用;

5 定期清理电池灰尘,检查电池组充电器是否完好,避免电池长期处于过充电或不完全充电状态;

6 应避免电池过度放电;半年内未放电的电池,应对电池做一次维护性放电。长期停用的电池应定期充放电。

6.5.8 参与自动控制的仪器仪表安全运行应符合下列规定:

1 应定期对仪器仪表进行目视检查,检查读数的完整性;

2 应定期标定仪表量程与精度、零点漂移和温度漂移;

3 水质检测仪表应按周期进行传感器清洗,更换过滤器,并做好记录;

4 定期对水质检测仪表进行检查,检查内容包括进样管路和废水管路有无泄露、样品的输送及排放情况是否正常、样品的流动状态是否正常、仪器仪表显示屏上是否有误动作指示;

5 应储备至少两个周期的清洗剂、标准标定液、过滤器和检测器等关键材料。

6.5.9 执行器和驱动器安全运行应符合以下要求:

1 重点设备宜配置冗余动力源;

2 按周期校验调整量程、输入输出信号;

3 定期对执行器、驱动器的动作开关、执行机构进行检查、调整与维护,保证其完好可靠。

6.5.10 应在工艺处理点、变配电站以及安全保护防范部位设置视频监控系统。视频监控系统安全运行应符合以下规定:

1 系统应 24h 连续运行,采取连续录像方式,视频本地保存 90 天;

2 定期对视频监控系统进行检查、调整与维护,保证其完好可靠;

3 定期对摄像机表面进行清洁、除垢,对障碍物进行清理。

7 信息化安全

7.1 一般规定

7.1.1 控制系统数据、信号采集应覆盖生产全过程,包括进水、预处理、生物处理、深度处理、消毒处理、出水、加药、鼓风机、进出水在线监测、高低压配电、微机保护信号和安防信号等。

7.1.2 信息系统应明确具体信息系统安全保护等级,并有具体的网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等各项防护措施。

7.1.3 自动化系统所控制的重要关键设备应采用UPS电源供电,其后备时间应能符合工作电源停电后应急处理的需要。

7.1.4 自动化系统的专责人员应定期对自动化系统和设备进行巡视、检查、测试和记录,定期核对自动化信息的准确性、完整性,发现异常情况及时处理,做好记录并按有关规定要求进行汇报。

7.1.5 自动化系统工作站在进行相关工作可能会影响到向相关运行部门传送的自动化信息,应按规定提前通知与之相关的部门人员,同时作好信息传递补救工作。

7.2 控制系统

7.2.1 控制系统数据位置准确率应为100%,模拟量综合误差不应高于1.0%,开关量总和误差为0。

7.2.2 部分自控仪表的测量精度应符合生产需要,无明显误差。

7.2.3 鼓风机系统、污泥处置系统、消毒系统和回用水系统等封闭系统应具有现场显示和控制功能,同时应将主要数据上传至中控系统。

7.2.4 控制系统应具有专业的数据处理应用软件,具备在工作站上对历史数据进行查询、统计、分析、运算、报告、报表生成等功能。数据可查询时间不应少于2年或系统建成以来的时间,并预留数据安全上传接口。

7.2.5 应通过组态软件对数据进行实时处理,控制系统可实时显示各工艺设备的工况,对设备故障和工艺参数超限等数据进行实时报警,并具有分级报警、报警显示、报警处置记录和自定义报警限值等功能。

7.2.6 机房应建立工作日志,记录机房巡检运行情况,故障发生时应记录故障发生时间、现象、处理过程和参加检修人员等。

7.2.7 应定期检查网络设备工作状态,网络速度、运行配置应与设计一致。

7.2.8 控制系统中测量点的连锁值、报警值、量程、正反作用方式等信息修改时应先办理操作票或系统审批流程,经分管技术人员签字确认留档后方可实施。

7.2.9 自动化系统应采用口令登录来控制对系统内的数据和控制点的访问。设置不同权限级别的用户名和口令,用户级别不同操作权限不同。

7.2.10 工控机使用的系统安装盘、驱动程序和监控软件防病毒软件等应是正版软件,同时有专人负责保管。应用软件或配置在每次修改、更新后均应留有备份,需要更新的防病毒软件应随时升级。

7.2.11 操作员站(监控计算机)只允许使用专用应用软件对系统设备进行监视、控制调节和参数设置等操作,严禁修改或安装使用其它应用软件。

7.2.12 重要数据应有可作数据恢复用的定期备份。

7.2.13 由于系统或设备的变更,应修改相应的画面、数据库和应用程序等内容时,以经过批准的书面报告或系统审核流程为准进行变更,变更后及时固化程序并作好备份。

7.2.14 系统使用率应达到 99.8%。

7.2.15 城镇净水厂自动化系统应达到平均无故障时间 MTBF>8760h。自动化系统现场控制设备应达到平均无故障时间 MTBF>50000h。

7.2.16 城镇净水厂自动化系统的可用性 Ap>98 %。

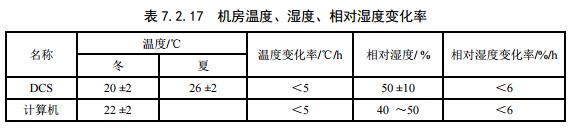

7.2.17 中央机房内的空气应洁净,其净化要求宜为尘埃小于 0.2mg/m3(粒径小于 10μm);H2O < 10ppb;SO2 < 50ppb;Cl2 < 1ppb。噪声不应大于 85 db,应采取防静电措施。机房的温度、湿度及其变化率要求见表 7.2.17。

7.3 信息系统

7.3.1 数据应被授权者正常使用,不应被非授权人员获取或篡改。

7.3.2 应根据城镇净水厂信息系统的功能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素划分不同的子网或网段,并遵循方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段。

7.3.3 城镇净水厂网络访问控制应符合下列规定:

1 在网络边界部署访问控制设备,启用访问控制功能;

2 能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许或拒绝访问的能力,控制粒为网址级;

3 按用户和系统之间的允许访问规则,决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问。

7.3.4 应对网络系统中的网络设备运行状况、用户行为等进行日志记录。服务器日志要至少保存3个月以上,重要系统的运行日志应保存6个月以上。系统管理员应定期分析系统日志,检查违规行为。

7.3.5 应对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查。

7.3.6 网络设备防护应符合下列规定:

1 对登录网络设备的用户进行身份鉴别;

2 对网络设备的管理员登录地址进行 IP 和 MAC 限制;

3 网络设备用户的标识应唯一;

4 身份鉴别信息应不易被冒用;

5 口令应具有复杂度并定期更换。

7.3.7 主机安全系统身份鉴别应符合下列规定:

1 对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别;

2 操作系统和数据库系统管理用户身份标识应不易被冒用;

3 口令应有复杂度要求并定期更换;

4 当对服务器进行远程管理时应采取必要措施,防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听;

5 应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名,确保用户名具有唯一性;

6 不得使用系统默认管理员帐号或数据库帐号进行系统应用、维护和管理。

7.3.8 主机访问控制应符合下列规定:

1 启用访问控制功能,依据安全策略控制用户对资源的访问;

2 实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离,不得使用本地用户登录数据库;

3 限制默认账户的访问权限,重命名系统默认账户并修改默认口令;

4 及时删除多余的、过期的账户,避免共享账户的存在;

5 不得在局域网内使用简单方式共享用户文件或文件夹。

7.3.9 主机安全审计应符合下列规定:

1 审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户;

2 审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件。

7.3.10 主机入侵防范应符合下列规定:

1 操作系统应遵循最小安装的原则,仅安装需要的组件和应用程序;

2 通过定期进行升级补丁安装和设置升级服务器等方式保持操作系统和应用程序为最新状态;

3 在更新操作系统、应用程序和硬件固件、驱动程序前应阅读相关联的发行说明;

4 系统管理员严格权限控制,要求系统提供最少的服务、最小的权限。关闭与应用系统无关的网络端口和服务,防止非法用户的侵入。

7.3.11 主机资源控制应符合下列规定:

1 通过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登入;

2 根据安全策略设置登入终端的操作超时锁定;

3 限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度。

7.3.12 涉密信息不得在非涉密服务器上存储或传输。对重要信息应进行加密与数字签名处理,并确保信息完整性与抗抵赖性。

7.3.13 系统管理员应按照该各系统的信息安全操作和工作流程对本系统的防病毒系统进行日常维护。

7.3.14 系统管理员应监控并定期审计本系统安全状况,主要包括下列内容:

1 数据流分析通过全 OSI 七层解码,包括对数据库数据包进行分析,监控网络中数据流类型和内容,从中发现是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象;根据数据协议类型发现当前数据趋势,协助分析网络状况,避免大规模病毒爆发;

2 监控检测来自外部的入侵行为;

3 监控系统的配置信息和运行情况,包括服务器名、网络配置、用户登录、进程情况、CPU 和内存使用情况及硬盘容量等;

4 监控重要文件和资源使用情况;

5 监控服务器网络连接情况、开启服务、传输数据包内容,跟踪非法连接;

6 监控业务系统进程占有的资源量;

7 监控业务系统的异常行为,包括异常中止、应用的异常连接等。

8 作业安全

8.1 一般规定

8.1.1 危险性较大的作业应按要求实行作业审批制度,设备设施的操作过程实行操作牌管理制度。涉及特种作业的作业人员应按要求持证上岗。

8.1.2 作业前,应根据实际要求,针对性地作好以下准备:

1 有关作业的安全教育;

2 对设备和管道进行隔绝、清洗和置换,并确认满足动火和有限空间等作业安全要求;

3 对放射源采取相应的安全处置措施;

4 对作业现场的地下隐蔽工程进行交底;

5 腐蚀性介质的作业场所配备人员应急用冲洗水源;

6 夜间作业的场所设置符合要求的照明装置;

7 作业现场消防通道和行车通道应保持畅通;影响作业安全的杂物应清理干净;

8 作业现场的梯子、栏杆、平台和盖板等设施应完整和牢固,采用的临时设施应确保安全;

9 作业现场可能危及安全的坑、井、沟和孔洞等应采取有效防护措施,并设警示标志,夜间应设警示红灯;需要检修的设备上的电器电源应可靠断电,在电源开关处加锁并加挂安全警示牌;

10 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备和照明设备等应完好;

11 作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具和手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求;超过安全电压的手持式和移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关;

12 会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置和分布。

13 作业人员正确穿戴劳动防护用品,并设置安全围护和警示标志等。

8.1.3 作业过程中,应符合以下规定:

1 杜绝违章操作作业行为、违章指挥行为和违反劳动纪律行为;

2 当生产装置出现异常,可能危及作业人员安全时,生产单位应立即通知作业人员停止作业,迅速撤离。

8.1.4 作业完毕,应恢复作业时拆移的盖板、扶手、栏杆和防护罩等安全设施的安全使用功能;将作业用的工器具、脚手架、临时电源和临时照明设备等及时撤离现场;将废料、杂物、垃圾和油污等清理干净。

8.1.5 危险化学品使用应符合下列规定:

1 危险化学品使用现场应符合下列规定:

1) 作业现场应与明火区和高温区保持10m以上的安全距离;

2) 作业现场应设有安全告示牌,标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点和应急措施等;

3) 凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源,配备或放置防毒面具和防毒服;

4) 作业现场应有安全警示标志。

2 现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量,使用前和使用后应对容器进行检查,且定点存放;

3 按规定的数量和种类配置消防器材和消防设施,且完好有效;危险化学品使用现场应配置事故应急箱,应急用品完好有效;

4 工业气瓶管理符合《气瓶安全监察规定》(国家质检总局第46号令)相关要求。