▍“火车头取暖”

1953年9月,我离开北京,来到位于长春郊区的一大片土地上,这就是我将来工作的中国第一个汽车厂吗?半年后,工地热闹起来,据说,有两个师的解放军工程兵脱下军服,成为中国首个汽车项目的建设者。

我这个20岁的小青年,全然不知未来是什么样子。但是很快,首个任务就降临到我头上:斯大林汽车厂援建一汽的首批4位苏联专家到达长春,除苏联专家组组长希格乔夫外,还包括土建、机械和动力专业三位专家。

我成了动力专家基列夫(尼古拉、雅科夫列维奇·基列夫,1996年8月去世,享年84岁,中文名由刘人伟起)的翻译。其实,我对动力专业技术一窍不通,没有任何专业知识,怎能胜任如此重要的翻译工作呢?这在当时是很不可思议的事情。但任务就摆在面前,那时候年轻人都有一股劲,而且充满激情:不懂就学!当时一汽有100多名翻译,分笔译组和口译组,笔译组在各车间,口译组在厂部。

随着工地上一个个厂房遍地开工,很快就进入冬季,长春气温基本都在零下10℃左右,浇灌混凝土、打地基、砌厂墙不可能进行。如果冬天停工,至少四五个月不能开工,以三年建成一汽计,加起来就有一年无法施工。那中央要求一汽三年建成不就成为一句空话吗?这么大一片工地如何保暖?

1954年1月初,基列夫到达长春,正是天寒地冻高峰时期。大雪纷飞之下,工地、厂房、地沟和地基都已挖开,工地全部停摆,让建设者和一汽领导焦虑万分。这时,基列夫提出“火车头取暖”的大胆设想,但却遭到一汽某些动力专家的反对和质疑。

基列夫说服不了他们,便让我跟着一起去找饶斌。饶斌时任一汽厂厂长兼一汽建设总指挥,一汽还成立了有省市领导和施工单位参加的一汽建设委员会。基列夫向饶斌厂长讲述了自己的设想,也反映了中方技术员的疑虑。

基列夫是斯大林汽车厂热电站的值班工程师,工人出身,通过读夜大成为工程技术员,既有理论知识,又有实践经验,还能自己动手。饶斌听了他的汇报,特别赞赏,认为这是破除迷信,从实际出发,以土法上马的好主意,并表示一定全力支持。

基列夫希望上面解决租用10台机车头,工地管路设计、安装、调试由他全面负责。饶斌马上表示,他来解决机车问题。他立即打电话给长春市有关领导,从机车车辆段无条件拨来拉煤用的10台老式机车车头,运到一汽厂区铁路轨道上。

饶斌时年39岁,领导能力强,精力充沛。他意识到,只有解决了冬季继续施工问题,才能完成中央提出三年建成一汽的指示。

刚参加工作,我就经历了严格考验——在中苏双方专家的争议中,在争取领导层指示的过程中,如何承担起翻译责任,表现得坚决、公正和有力。对我这个非技术型年轻人来说,要给中方领导和技术员提供准确表达实属不易。

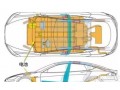

在一大片工地上,矗立着一个个高大的框架式厂房。租借来的10台机车车头,分布在厂房之间。厂房内排列安装网状式的蒸汽管道,有粗有细,有高空有地面,四通八达。点燃机车车头的锅炉,烧出蒸汽,送到厂内各个角落,可以想像,那么多机车头同时供热厂房,温度达到零上10度左右,就可以继续施工了。

但施工中的每一步都很艰难,这种临时采暖方式前所未有,可算中国式工厂建设中的创举。这得感谢基列夫为中国建设做出的贡献,三年建成目标得以实现,其中艰辛唯有亲历者才能体味。

老厂区车间分布在中央大道两侧,基列夫几乎走遍了每个厂房,查看蒸汽管道总布局。送汽及排水都有技术难题,机车送汽更有别于锅炉供汽。基列夫穿着黑色棉工服,爬到机车车头上,与司炉工一起向炉内添煤烧汽。炉间狭小,好在他个子小,当年42岁,体力尚好,经常爬上爬下,观察蒸汽温度及供应量,一会儿到机车车头,一会儿又到车间里,提高车间气温并保持住。

基列夫不是调整一个机车头或者一两个厂房,而是五六台机车头同时启动。他要来回穿梭在各个厂房之间调试,让每台机车车头送汽到车间。这项工作前后进行1个多月,机车24小时不停炉,他不分白天和黑夜,有时夜里来,有时清早赶过来。

▲基列夫在工地指导安装,左边站立者为基列夫和刘人伟

▲基列夫(右一)在电力车间配电间,图左一为胡成

▲在热电厂热力车间

3 4