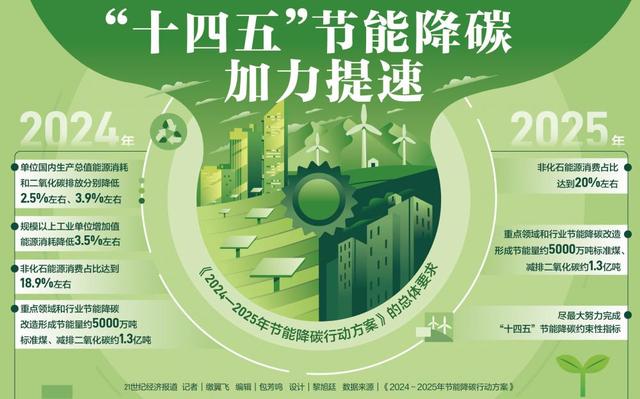

国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知

煤炭清洁化遭遇三大瓶颈 “煤改气”或需“双管齐下”

煤炭清洁化遭遇三大瓶颈 “煤改气”或需“双管齐下”自去年9月大气治理“国十条”发布后,各地煤改气进程加快,尤其是京津冀地区的需求迫切。但据了解,由于气源紧张

自去年9月大气治理“国十条”发布后,各地煤改气进程加快,尤其是京津冀地区的需求迫切。但据了解,由于气源紧张、配套资金落实不到位、基础设施不完善等因素,各地煤改气进程不一,效果并不如预期。

业内人士认为,在我国天然气严重供不应求的情形下,应对煤改气进行科学规划,既要加快天然气资源的开发利用以及价格机制的进一步理顺,也应加快煤炭资源清洁化利用技术的研发应用,适时、适度、适量地推进燃气产业发展。

“奖惩并举”改气

2013年9月,国务院发布《大气污染防治行动计划》。此后,各地纷纷出台相关细则,提出将全面整治燃煤小锅炉,加快了推进工商业煤改气的进程。

据能源分析师陈芸颖介绍,为推进煤改气,地方政府一般会配套相关政策,有的正面鼓励,有的则是负面惩罚。

在“鼓励”方面,各地一般会有相应的奖励或补贴政策配套,且部分地区的补贴标准与完成时间、锅炉蒸吨相关。

对于整改不到位的企业,政府同样出台了相应的“惩罚”措施。以浙江省绍兴市为例,在《绍兴市人民政府办公室关于加快推进印染企业煤改气工作的通知》中,对于因自身原因导致未按规定时间完成改造的企业,将实施停产整治:环保部门收回企业二氧化硫排污权,依法严格监管,电力、水务部门分别实施停水停电,待企业完成煤改气整治后恢复供电、供水。

“在奖惩结合的方式下,地方政府推行煤改气的决心可见一斑。但从实际效果来看,由于煤改气以后,企业的运营成本将大幅增加,若补贴不能及时到位,企业改造锅炉的积极性难有明显提高。”陈芸颖称。

遭遇三大瓶颈

“煤改气”并非新词,早在前两年,各地已经陆续开始实行“气化”计划,但实行效果仍不理想。业内人士认为,气源紧张、配套资金落实不到位、基础设施不完善等因素是制约“煤改气”发展的瓶颈。

首先是“气紧”。据卓创资讯估算,热力供暖每蒸吨每小时消耗天然气80立方米左右,若全国供暖锅炉改造一半,带来的需求增长就超过50亿立方米/年。工业领域,单就造纸来看,若2013年造纸企业全部改气,其带来的天然气需求超过80亿立方米。随着全国各地改气行动继续推进,该机构预计,2014年中国天然气表观消费将达2000亿立方米左右。

据公开报道,2013年我国供气缺口达100多亿立方米,华北地区缺口尤为严重。为解决治理大气污染的压力,京津冀等区域都在争抢气源,气源不足的则面临装置到位但无气的困境。

“去年11月,国家发改委针对煤改气连发3道紧急通知,要求煤改气项目不能一哄而上,没有落实气源的项目不予批准,未经审批的项目不得开工建设,各地要对煤改气及今后几年天然气供需情况进行摸底调查。这从一个侧面反映出煤改气所面临的‘气短’困境。”陈芸颖表示。

其次是配套资金落实不到位。据测算,除初次改造设备的支出外,后期使用方面的新增成本也很大。数据显示,每千瓦时热值的天然气价格大约是同样热值煤炭价格的3至5倍。燃气的市场价格为每立方米3元~4.5元左右,折合每千瓦时热值的天然气价格为0.3元~0.45元;而一吨热值为5000大卡燃煤的市场价格为450元左右,合每千瓦时热值的煤炭价格为0.09元左右。

“由于燃气价格远远高于煤炭,煤改气对于企业而言,成本压力无疑大增。没有政府的财政支持,推行效果难免大打折扣。各地财政基础不同,部分经济相对落后的地区对企业的配套补贴难以落实,企业的‘心不甘、情不愿’容易理解。”陈芸颖称。

基础设施建设落后也成为制约因素之一。业内人士指出,目前国内管网与接收站仍集中于三大油集团,难以调动外部资本投资热情,基础设施建设配套尚不完备。此外,国内天然气管道布局比较分散,天然气生产和干线运输基本上由一家石油公司独自运营,各石油公司管网之间没有联系,无法形成“沟通”和“联网”,在资源调配方面很难做到灵活机动,从而限制了天然气瞬间供应能力。

或需“双管齐下”

一方面是全国范围内雾霾天的步步紧逼,另一方面是各地煤改气的力不从心。业内人士建议,或可从气端和煤端双管齐下,寻求解决途径。

中石化石家庄炼化总经理毕建国认为,在我国天然气严重供不应求的情形下,如果不对煤改气进行科学规划,盲目推进只会进一步加剧天然气供需的矛盾。他建议:一是加快天然气资源的开发,增加自主供给量;二是持续深化天然气价格形成机制改革;三是制订天然气利用的全局性规划;四是加快煤炭资源清洁化利用和尾气处理新技术的研发和应用。

陕西煤业董事长华炜认为,应稳步实施煤改气,大力推进煤炭高效清洁利用。煤改气应以城乡居民和第三产业用气为主。在天然气满足生活和工业用气之前,不应将天然气用于替代燃煤发电,应适当提高燃煤电厂用煤的比重,不断提高绿色环保洁净能源供应能力。

“以环保名义大规模增加燃气消费占比的举措必然催生更多问题,适时、适度、适量地推进燃气产业发展才是当务之急。”中投顾问能源行业研究员宛学智认为,国家层面应采取措施稳定需求,尤其应加大控制工业企业领域的需求,对煤改气政策的落实要给出相对宽松的时间表。“燃气产业的定位应是能源行业,而后才是加快能源结构调整、消除雾霾现象的工具。”

-

新能源行业股市分析2024-08-16

-

新能源成为能源行业新宠2024-08-16

-

2012年节能减排工作压力骤增2024-08-16

-

太阳能储能锅炉技术浅析2024-08-16

-

水泥减产或将给力节能减排推进2024-08-16

-

北京市节能减排财政政策综合示范实施方案获批2024-08-16

-

我国纺织行业节能减排形势严峻2024-08-16

-

南非铸造产业向节能减排方向发展2024-08-16

-

高压变频器将成为市场节能减排主力浅析2024-08-16

-

天然气将成最大能源种类2024-08-16

-

国家审计署:44个节能减排项目未达标2024-08-16

-

节能减排急需调整贸易结构2024-08-16

-

锅炉燃料结焦原因和问题分析2024-08-16

-

生物质能新能源行业的后起之秀2024-08-16

-

节能减排利器:带传动新技术 全面推广可减排1亿吨2014-04-18