赛道拥挤,未来并非一帆风顺

雷军挥泪挂帅进军造车赛道的故事,虽然看上去像是不顾一切的勇毅,实际上背后的资本逻辑是,小米手机市场的蛋糕已经难以做大。企业生存壮大的本能驱使着小米寻找新的利益增长点。

那么造车这片蓝海,真的能给这些前赴后继的企业想要的吗?

坦白来讲,虽然手机厂商跨界造车不管是品牌力还是商业逻辑都有着天然的优势,但造车的资金、量产、质量、售后等一系列难题也都摆在面前,任何一个环节出问题都会使其万劫不复。

首先,烧钱太快。中银证券汽车首席分析师彭勇曾算过一笔账,就中国品牌乘用车而言,按照15万辆产能设计,每辆车在生产设备和设施上的投资约1万元,前期研发一款车型的费用约为3亿元至4亿元,再加上相关环节,一个乘用车项目上马,至少需要30亿元左右的资金。可以说,造车是典型的长周期、重投资、高壁垒产业,没有强大技术和雄厚资金的支撑,企业很难坚持下去。

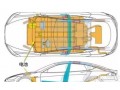

其次,造车对综合生产的技术要求极高。事实上,新能源车与燃油车相比,除了动力系统有所降低之外,车身、底盘、电子电气等系统以及制动、转向等基本功能的要求没有任何变化。对于一个门外汉来说无疑是座大山。就比如特斯拉,其创立于2003年,经过五年才研发出来第一辆车,在2008年最艰难时,是借助了戴姆勒和丰田的支持才涉险过关。

还有,供应链、产能、交付时间等话题是不可避免的。传统造车企业能很快完成上市、开卖、交付,最主要原因就是拥有完整的供应链,但无法满足多元化需求。小鹏、蔚来、理想等造车新势力,虽然可以提供在线定制的多元化服务,但交付周期却被无限度延长。

最后,产品安全性问题。从特斯拉频频爆出的事故可以看出,新能源汽车的电池稳定性、产品安全性至关重要,而这需要在产品上市前经过可靠的性能测试,否则一旦发生安全问题,后果不堪设想。科技巨头跨界造车在强调优势的同时,能否首先保障安全可能性,也是未知的隐性因素。

侃车说

尽管造新能源汽车的门槛远低于燃油车,但新能源汽车市场的竞争也并不小,目前国内新能源汽车市场正处于一个爆发式增长的阶段。不仅传统车企在转型,越来越多的企业转行进入汽车业,新能源汽车现在处于一个时代的风口。这些企业看中的就是新能源的政策红利、新势力车企一飞冲天的股价市值,毕竟,谁不想成为第二个特斯拉呢。不过,对于零经验的互联网企业和科技企业而言,新能源汽车虽相对燃油车结构略微简单,但“造车”并不是一件容易的事,这些企业也面临着技术和营销双升级的挑战。前路如何,还是未知。汽车产业的长征才刚刚开始,需要的不仅要有资本,更需要埋头经营,一步一步走下去,才有机会和希望赢得未来。